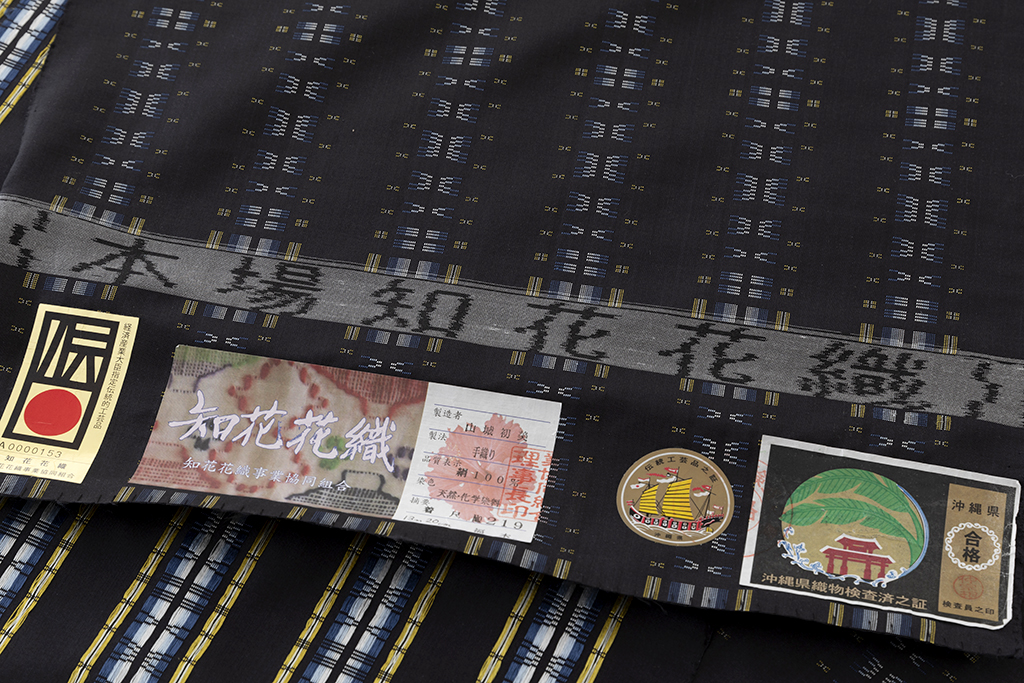

知花花織(ちばなはなおり)は、沖縄県沖縄市知花地区で生まれた伝統的な織物で、連続的な幾何学模様を特徴とする「紋織物」の一種です。知花花織の起源は諸説ありますが、1701~1800年頃にさかのぼるとされています。この地域で花織が作られるようになったことから、「知花花織」と名付けられました。 琉球王朝時代の1701~1800年頃、王府に上納するために多くの花織が作られましたが、知花花織は徴税を免れたため、他の花織と比べてデザインの自由度が高く、琉球王国でも珍しい存在として知られるようになりました。1801~1900年頃には、技術が確立し、知花村の祭りでも使用されていました。しかし、第二次世界大戦などの影響で沖縄は大きな被害を受け、知花花織の技術は一度途絶えてしまいました。それでも、沖縄の人々の努力によって、1989年に復元され、現在までその技術は受け継がれています。 知花花織は、設計、染め、織りのすべてが手作業で行われ、絹、綿、麻などの素材に琉球藍や天然染料で染められます。主に木綿を使いますが、絹や芭蕉、羊毛など異なる素材も取り入れられ、琉球の歴史から引き継がれた「デザインの自由度」は現代の知花花織にも反映されています。 知花花織の特徴的な点は、模様が織り始めから織り終わりまで一貫して同じではなく、少しずつ異なる模様が重なり合っていくことです。この織物は、横糸を浮かす従来の花織とは異なり、経糸を浮かせることで模様を表現します。知花花織は、大きく分けて経糸を浮かせて模様を作る「経浮花織」と、布地に直接模様を織り込む「縫取花織」の2種類があります。 知花花織は、職人たちの手作業によって丁寧に織られ、その精巧で美しいデザインは、花のように優雅な模様が心を和ませ、見る人を魅了します。

画像の着物・帯は弊社で過去に買取したものです。

知花花織の着物・帯の高価買取は是非、京都高級呉服買取センターにご相談下さい。

![[object Object]](https://www.gofuku-kaitori.com/wp-content/uploads/2025/04/04636_001.jpg)