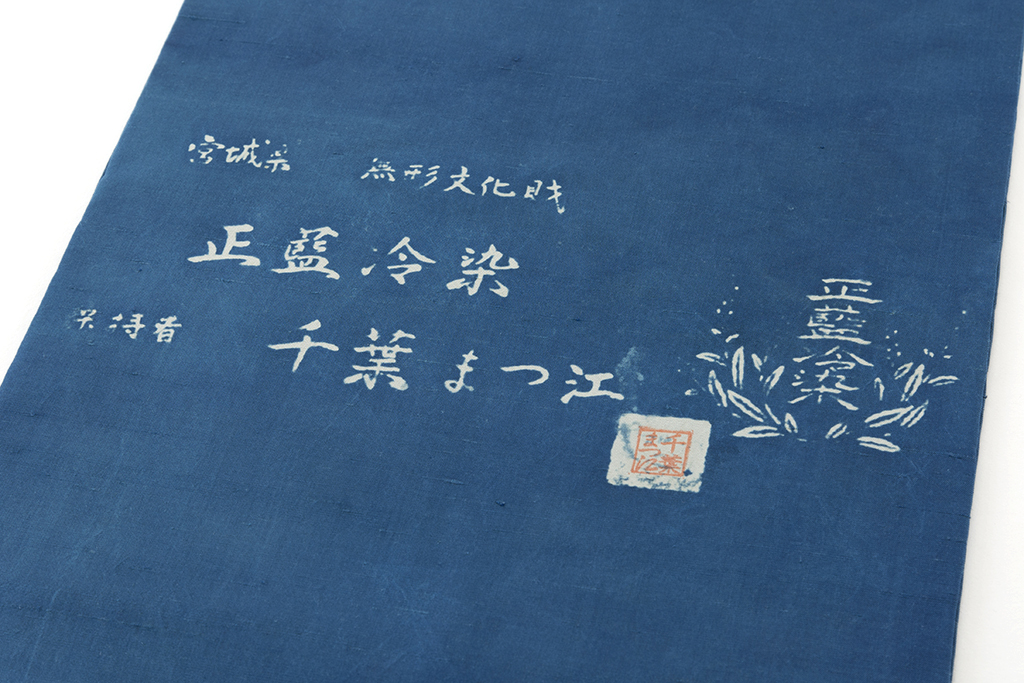

千葉まつ江さんは、18歳で千葉家に嫁ぎ、義理の祖母と母から「正藍冷染」の技術を学びました。この技法は、2010年に宮城県の無形文化財に指定され、2017年にはその卓越した技術が認められ「旭日双光章」を受章しました。 正藍冷染は、室町時代に始まった伝統的な藍染め技術で、自然発酵させた藍を使用し、人工的な加温を行わずに染める方法です。この手法は、栗原市栗駒の千葉家で代々受け継がれ、藍の栽培から発酵、染色までを一貫して行うという特徴があります。 この「正藍冷染」の技法は、藍を育て、収穫し、藍玉を作り、発酵させて染料として使い、その後に染めるという一連の手作業を伴います。これには多くの時間と手間がかかり、数年もの修練を経て初めて習得できる技術です。 栗原市内では、明治から大正時代にかけて藍染めを行っていた家庭もありましたが、昭和20年代に至ると千葉家だけがその技術を守り続けてきました。昭和30年には、初代の千葉あやのさんが「正藍冷染」の技術保持者として国の重要無形文化財に指定され、以降、2代目・千葉よしのさん、3代目・千葉まつ江さん、そして4代目・千葉正一さんへと技術は受け継がれてきました。この貴重な技法は、千葉家の女性たちによって大切に守られ、今に至っています。 千葉まつ江さんは、50歳を過ぎてから本格的に藍染めに取り組み、義祖母や義母から受け継いだ教えを守り続けました。藍葉の種まきから染め上げまで、すべての工程を一貫して手作業で行い、春に藍の種を蒔き、夏に染め、秋冬は次の準備を行うという長いサイクルで作業を進めます。この過程は1年をかけて行われ、染められるのは毎年6月の約1ヶ月間だけです。 藍葉は天日干し後に「藍もみ」をして乾燥させ、冬には「床伏せ」と呼ばれる発酵工程を経て、「藍玉」を作り、染水を準備して染め作業に入ります。このように、千葉まつ江さんの藍染めは、自然のリズムに従い、時間と手間を惜しまない手仕事の結晶です。 まつ江さんが手がける藍染めには、藍の深い色合いと温かみが感じられ、その素朴で落ち着いた美しさが特徴です。その藍色の布からは、まるで自然との調和が伝わってくるかのような優しさと強さが感じられます。 残念ながら、千葉まつ江さんは2023年5月23日にお亡くなりになりましたが、藍の美しさは、今でも多くの人々の心を癒し、まつ江さんの技術は今も大切に受け継がれています。

画像の着物・帯は弊社で過去に買取したものです。

千葉まつ江の着物・帯の高価買取は是非、京都高級呉服買取センターにご相談下さい。

![[object Object]](https://www.gofuku-kaitori.com/wp-content/uploads/2024/12/04546_002.jpg)